容量瓶是化学检验中的 “精密仪器担当”—— 从标准溶液配制到样品定容,它的每一次使用都直接影响数据精度。但不少检验员常因 “操作习惯” 踩坑:比如用容量瓶溶解样品、定容后随意晃动…… 这些看似 “省事” 的举动,可能让检测结果偏差超 10%,甚至导致整组实验报废。今天咱们就梳理一下容量瓶使用的 6 大禁忌,附操作规范和避坑指南,每个禁忌都对应检测数据的 “红线”,建议收藏对照!禁忌 1:用容量瓶溶解固体样品(附正确操作)

错误操作:称取固体试剂(如 EDTA、基准物质)后,直接倒入容量瓶,加水搅拌溶解。

为啥不能做:容量瓶是 “定容仪器”,不是 “溶解容器”。固体溶解时可能放热(如 NaOH 溶解放热)或吸热(如 KNO₃溶解吸热),温度变化会导致容量瓶刻度线偏移 —— 比如 20℃校准的容量瓶,遇热后瓶身膨胀,定容后冷却至室温,溶液体积会偏小,浓度偏高(偏差可能超 0.5%)。

- 待溶液冷却至室温(用手摸烧杯壁无温热感),再用玻璃棒引流至容量瓶(玻璃棒下端靠在容量瓶刻度线以下内壁);

- 用蒸馏水冲洗烧杯和玻璃棒 3 次,冲洗液全部倒入容量瓶(避免溶质损失)。

禁忌 2:定容时眼睛不与刻度线平视(读数偏差超 0.1mL)

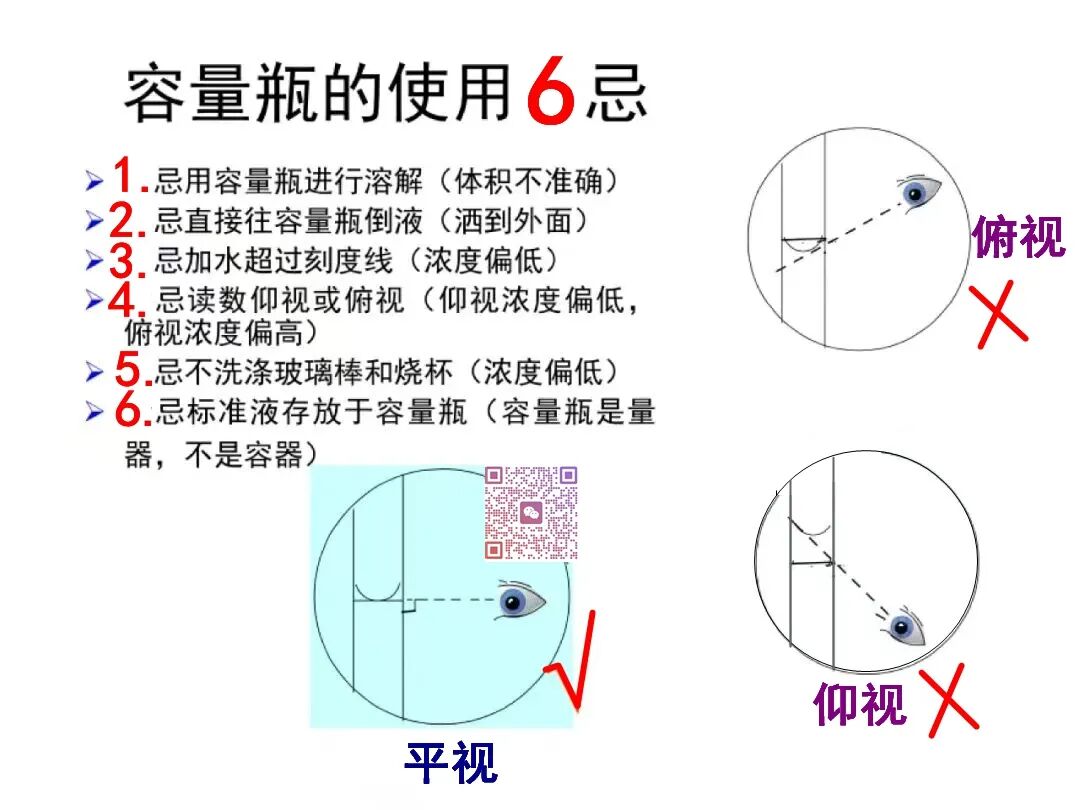

错误操作:定容时低头俯视刻度线,或仰头仰视刻度线。

为啥不能做:容量瓶的刻度线是 “20℃时的准确体积”,读数视角偏差会直接导致体积误判:- 俯视:视线从上方往下看,会觉得 “液面已到刻度线”,实际液面低于刻度线(体积偏小,浓度偏高);

- 仰视:视线从下方往上看,会觉得 “液面未到刻度线”,实际液面高于刻度线(体积偏大,浓度偏低)。

以 250mL 容量瓶为例,平视误差≤0.05mL,俯视 / 仰视误差可能达 0.1-0.2mL,对低浓度溶液(如氯离子检测用的硝酸银标准液)来说,浓度偏差会超 1%。

正确步骤:定容时将容量瓶放在水平实验台,眼睛与刻度线保持水平(视线、刻度线、凹液面最低点 “三点一线”),用胶头滴管逐滴加水至凹液面与刻度线相切。

禁忌 3:定容后直接倒出溶液,不摇匀(浓度分层)

错误操作:定容后立即从容量瓶倒出溶液,未摇匀。

为啥不能做:定容时溶液先加水至刻度线,此时溶质可能未完全分散 —— 上层溶液浓度偏低,下层偏高(尤其是溶解后未充分转移的溶液)。比如配制 NaOH 标准溶液时,若未摇匀,取上层溶液滴定,会导致消耗体积偏多,计算结果错误。

正确步骤:

- 定容后塞紧瓶塞,一手握住瓶颈刻度线以上部分,另一手托住瓶底(避免手温影响);

- 将容量瓶倒置(使溶液充分混合),再正立,重复 10-15 次(确保上下层浓度一致);

- 摇匀后若液面低于刻度线,不可再加水(因少量溶液沾在瓶塞和瓶颈内壁,属于正常现象)。

禁忌 4:用容量瓶长期存放溶液(试剂变质 + 刻度不准)

错误操作:配制好的标准溶液(如 EDTA 标准液、酚酞指示剂)长期放在容量瓶中,甚至塞紧瓶塞存放一周以上。

为啥不能做:容量瓶的玻璃材质(尤其是普通玻璃)可能与溶液反应:比如存放碱性溶液(NaOH、KOH)时,瓶塞和瓶颈的磨口处会被腐蚀(生成硅酸钠),导致瓶塞粘住打不开;长期存放还会因溶液挥发、吸附(如有机试剂吸附在玻璃壁)导致浓度变化。此外,容量瓶无 “密封防挥发” 设计,溶液易受环境影响(如吸收空气中 CO₂)。

正确做法:溶液配制摇匀后,立即转移至试剂瓶(碱性溶液用聚乙烯瓶,酸性 / 中性溶液用玻璃瓶),贴标签(注明 “试剂名称 + 浓度 + 配制日期 + 配制人”),阴凉处存放。容量瓶清洗干净后倒置晾干,备用。

禁忌 5:洗涤时用毛刷用力刷洗内壁(划伤刻度线)

错误操作:容量瓶内壁有残留污渍(如未洗净的胶砂、油污),用硬毛刷刷洗,甚至用去污粉摩擦。

为啥不能做:容量瓶的刻度线和内壁精度极高(250mL 容量瓶的容积允许误差仅 ±0.15mL),硬毛刷或去污粉会划伤内壁 —— 划伤处易残留溶液,导致定容时体积不准;若划伤刻度线,整只容量瓶直接报废(无法校准)。

正确洗涤步骤:

- 日常使用后:先用自来水冲洗,再用蒸馏水润洗 2-3 次(倒立沥干);

- 有油污时:用铬酸洗液浸泡(倒少量洗液,转动容量瓶使内壁沾满洗液,静置 10 分钟后倒出,用自来水冲洗至无洗液残留);

- 有难溶残留(如水泥样品中的 SiO₂沉淀):用稀硝酸浸泡后冲洗,不可用毛刷硬刷。

禁忌 6:未校准就用 “旧容量瓶”(误差超标准 2 倍)

错误操作:实验室的容量瓶用了 3 年以上,从未校准,直接用于精密检测(如水泥中 SO₃测定、氯离子定量分析)。

为啥不能做:容量瓶长期使用后,会因磨损(如瓶身碰撞、温度反复变化)导致刻度线不准 —— 比如 250mL 容量瓶实际容积可能变成 249.5mL 或 250.6mL,远超 “±0.15mL” 的标准允许误差。用未校准的容量瓶配制标准溶液,会导致后续滴定结果偏差超 2%(比如本应消耗 25.00mL 的滴定液,实际消耗 25.50mL)。

校准要求:按 JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》,容量瓶需每 3 年校准 1 次(在实际使用中,如果容量瓶频繁使用或用于精密实验,也可根据具体情况适当缩短校准周期,如每半年或一年校准一次):

- 根据水温查水的密度,计算实际容积(实际容积 = 水的质量 / 水的密度);

- 若实际容积与刻度值偏差超允许范围(如 250mL 容量瓶偏差>±0.15mL),标记 “禁用” 或降级使用(如用于非精密实验)。

容量瓶的 “精密性”,藏在每一个操作细节里 —— 从溶解时的 “烧杯过渡” 到定容时的 “平视读数”,从洗涤时的 “轻揉慢洗” 到校准后的 “合规使用”,每一步都是化学检验员对 “数据准确性” 的守护。对水泥化验室的检验员来说,容量瓶更是 “标准溶液的基础”:若配制的 EDTA 标准液浓度不准,测熟料 CaO 含量时会偏差超 0.5%;若氯离子检测用的硝酸银溶液定容有误,可能误判水泥氯离子超标(或合格)。