近日,四川大学建筑与环境学院丛伯一、刘杨等人组成的研究团队在煤化工废水处理技术上取得重要突破。相关研究成果发表在《工程科学与技术》2024年第56卷第4期。

中国作为能源生产和消费大国,煤炭在能源结构中占比重大,煤化工企业每年产生大量废水,现有处理技术存在成本高、运行不稳定、预处理效果差等问题,难以满足行业发展需求。

煤化工废水具有水质复杂的特点,其中包含大量的煤泥颗粒和悬浮物,还原性酚类有机污染物含量高,导致浊度和色度高,并且颗粒带负电荷且稳定,难以自然沉降。同时,废水中难降解有机物及氨氮含量也很高。这些特性使得煤化工废水的处理面临巨大挑战。

目前,针对煤化工废水的处理,常用的方法包括混凝法、吸附法、膜生物反应法等。然而,这些现有技术存在诸多缺陷。混凝法难以去除水中的难降解有机污染物,出水可生化性差,无法为后续生化处理提供有力支撑。吸附法可能存在吸附剂再生困难、成本较高等问题。膜生物反应法存在运行不稳定、预处理效果不理想等情况。这些技术的局限性难以满足煤化工行业日益增长的环保需求和可持续发展的需要。

研究团队选取云南省某化工企业经褐煤湿法脱水技术产生的废水,其成分复杂,有机物和重金属含量高,水质情况为:pH 6.8、COD 989.4mg/L、BOD5 172.2mg/L、B/C 0.17、TOC 381.8mg/L、TN 48.6mg/L、NH₃—N 18.2mg/L、色度500倍。

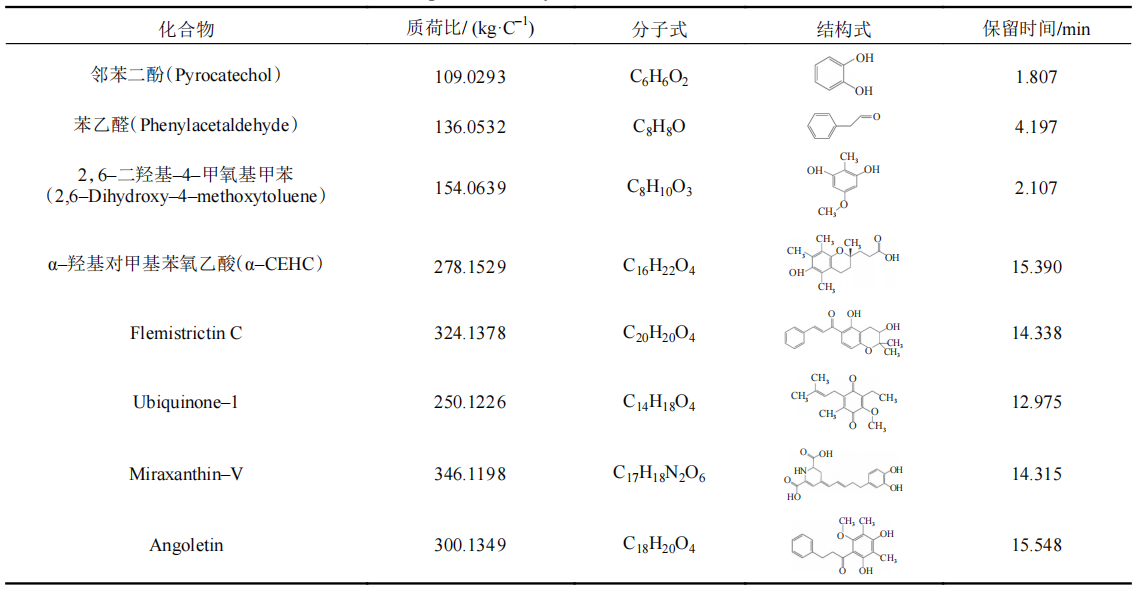

表 1煤化工废水成份分析

1.实验体系构建

构建了Fe3+、Fe2+、H2O2、Fe3+/H2O2和Fe2+/H2O2等5组对照体系,通过向200mL煤化工废水样品中加入不同试剂,在设定条件下反应,并在预设时间取样分析。

2.分析指标及方法

测定COD(5B—1(V8)快速测定仪)、TOC和TN(TOC—TN测定仪)、NH3—N(纳氏试剂分光光度法)、紫外可见光谱(UV—1700紫外可见分光光度计)、色度(稀释倍数法)、Fe3+和Fe2+含量(邻菲罗啉分光光度法)、H2O2含量(钛盐光度法)、废水成分(UPLC—TOF—MS)、铁泥量(烘干称量)。

通过UPLC—QTOF—MS分析,确定废水中8种主要有机污染物为酚类或具有醛基、羰基等还原性官能团,这些物质可将Fe3+还原为Fe2+,加速循环。

1.处理效果显著

•对比实验表明,Fe3+/H2O2体系对COD、TOC、TN、NH3—N的去除率分别可达74.63%、52.62%、10.46%、15.11%,优于其他体系。

•出水色度明显降低,由原水的500倍降为125倍,UV—Vis光谱下降幅度最大,铁泥量也明显减少。

2.反应机理明确

•还原性有机污染物将Fe3+还原为Fe2+,促进循环,生成的Fe2+与H2O2发生芬顿反应降解污染物,反应结束后调节出水pH至8—9,产生的Fe(OH)3和Fe(OH)2吸附去除有机污染物。

通过控制变量法确定最佳工况为:Fe2+(SO4)3添加量为1.0g/L、H2O2添加量为50mmol/L、反应温度为30℃、初始pH为6.8。在此工况下,废水的可生化性大幅提高,B/C值从0.17提升至0.47。

该研究证实了利用含酚类煤化工废水自还原体系的可行性,降低了运行成本,为煤化工废水处理提供了新的理论基础和技术方法,对环境保护和煤化工行业可持续发展具有重要意义。

宁东技术市场

联系人:聂闻文 18795015785